Turquin

Les chefs-d'œuvre

Samedi 27 avr. 2024 - BOISSINOT & TAILLIEZ

Dimanche 26 mai 2024 - ROUILLAC

Mercredi 15 mai 2024 - AUDAP & ASSOCIES

LA COLLECTION DE PAUL TOUZET OU LES COUPS DE COEUR D'UN EXPERT EN PEINTURE ANCIENNE

Cette dispersion d’une partie de la collection de peintures et de dessins d’un des plus renommés experts français d’après-guerre est l’occasion de lui rendre un hommage mérité.

Parmi les grands spécialistes que comptait le marché parisien de la peinture ancienne il y a une cinquantaine d’années, Paul Touzet (1898-1981) aura été l’un des plus recherchés pour son jugement infaillible. Le parcours, brillant, de l’expert mérite d’être retracé : il débute en ouvrant une galerie, rue de l’Université, dès l’entre-deux-guerres. Mais ce n’est qu’à partir de 1960 qu’il va se lancer dans l’expertise au cœur d’un Paris qui occupe alors la première place du marché de l’art mondial. Les années 1970, véritable âge d’or des ventes, voient la géographie du paysage parisien des ventes aux enchères basculer vers la rive gauche entre 1976 et 1981. L’ancienne gare d’Orsay accueille l’hôtel des ventes, alors que l’ancien bâtiment de la rue Drouot est détruit pour être reconstruit dans la forme qu’on lui connaît aujourd’hui. Les nombreuses dispersions auxquelles participe Paul Touzet se tiennent donc d’abord à l’ancien Drouot, puis à Orsay, mais aussi au palais Galliera, traditionnel lieu de ventes de prestige, et plus rarement à l’hôtel George V.

Une prédilection pour les écoles du Nord

Pendant vingt ans et jusqu’à sa disparition en 1981, l’expert aura œuvré pour plus d’une trentaine d’études parisiennes différentes. Parmi elles reviennent les noms des officines d’Edmond Champetier de Ribes, et de celle de Jean-Philippe Bondu. Cependant, parmi ces maisons, deux ont tout particulièrement fait appel à lui : Audap - Godeau - Solanet, ainsi que les associés Couturier - de Nicolay. Pour la première, on retiendra la dispersion de peintures de maîtres tenue le 21 novembre 1974 au palais Galliera, et où figurait un tableau de Jan Van Goyen, La Meuse à Dordrecht, adjugé 450 000 F (environ 404 349 € en valeur réactualisée). Pour la seconde étude, on se souviendra surtout de la vente du palais d’Orsay, le 23 juin 1978, où un chef-d’œuvre de Lucas Cranach l’Ancien, Vénus et l’Amour voleur de miel, s’envolait à 920 000 F (environ 565 800 € en valeur réactualisée).

Les penchants de Paul Touzet l’ont porté vers les tableaux et les dessins d’une période allant du début du XVIIe siècle jusqu’à la première moitié du XIXe siècle, comme le rappelle l’expert Eric Turquin. Deux domaines favoris s’en détachent : les maîtres flamands et hollandais du XVIIe siècle, et les artistes français des années 1800-1850. Des choix qui ont compté lors de la constitution de sa collection par l’expert, et dont on ne présente aujourd’hui qu’une partie, la plus intimiste, d’autres pièces ayant été déjà dispersées. Composée d’une centaine de petits et moyens formats, cette sélection, issue de sa descendance, fait donc une place de choix aux écoles du Nord. La plus convoitée d’entre elles pourrait bien être une composition attribuée à Jan Bruegel le Jeune : une Étude d’oiseaux sauvages (grues cendrées, trois faisans de Colchide et deux canards colverts) avec des pintades, oie, poules et pigeons domestiques (12 000/15 000 €). Ce tableau appartient à un groupe d’études constituant des projets pour l’importante composition Le Paradis, conservée au Koninklijk Kabinet Van Schilderijen (La Haye). Son compatriote dit le Pseudo-Jan Van Kessel II (actif entre 1660 et 1750), et demeuré non identifié jusqu’à aujourd’hui, n’est pas moins fasciné par les volatiles, comme en atteste un Plat d’œufs avec un canard colvert, un bouvreuil pivoine, un martin-pêcheur, une pie-grièche grise, deux bergeronnettes grises et un étourneau sansonnet (4 000/6 000 €). Du côté de leurs confrères hollandais, l’expert affiche la même préférence pour des natures mortes de gibier. Telle une toile de Jan Weenix, l’un des plus brillants peintres du genre qui, une fois de plus, livre une composition où se mêlent bêtes à poil et à plume. Intitulée Trophée de chasse aux lièvres, perdreaux gris et coq de bruyère, elle date des années 1690. Il s’agit d’une esquisse avec variantes pour le tableau du même nom conservé au musée du Louvre (8 000/12 000 €).

Portraits et paysages romantiques

L’autre versant de la dispersion compte plusieurs œuvres de petits maîtres français de la première moitié du XIXe siècle, chers également à Paul Touzet. Le plus représenté, avec quatre lots, s’avère être un brillant chroniqueur de la vie parisienne sous l’Empire et la Restauration : Louis-Léopold Boilly. Il s’illustre surtout par un Portrait de Talma, toile marouflée sur panneau ovale, dont l’illustre modèle est identifié par une série d’étiquettes au dos, indiquant pour l’une «Étude très poussée pour le tableau du Louvre, Intérieur de l’atelier d’Isabey…» (4 000/6 000 €). Celui-là est répertorié sous le n° 813 dans le Boilly, peintre, dessinateur et lithographe. Sa vie et son oeuvre (1761-1845) d’Henry Harrisse, édité en 1898. Naturellement, le paysage romantique a été très présent sur les cimaises de l’expert, comme on peut le voir à travers quelques beaux exemples. De Paul Huet sera ainsi mise en avant une esquisse de jeunesse, la Grande marée d’équinoxe à Honfleur (à Vasouy) (19 x 24,5 cm), décrivant à l’aide de fougueux empâtements une vague venant s’écraser sur le rivage (1 500 / 2 000 €). On retiendra aussi un précoce Paysage d’Auvergne par Théodore Rousseau, peint sur papier marouflé sur toile (13 x 24 cm), et accessible à 4 000/ 6 000 €.

Fragonard et Tiepolo dessinateurs

Comme beaucoup de ses confrères, Paul Touzet a également éprouvé une véritable passion pour le dessin ancien, qui se traduit ici par 60 pièces de la plus belle eau. C’est d’ailleurs avec une feuille de Jean-Honoré Fragonard que la vente devrait culminer : il s’agit d’une pierre noire sur papier, décrivant La Colère d’Achille, estimée 20 000/30 000 €. En raison de son style et de son sujet, la feuille est à rapprocher d’un autre dessin du maître : Ulysse emmenant Iphigénie prendre congé d’Agamemnon, conservé au musée Borély à Marseille. Tous deux pourraient être des projets d’édition pour l’Iliade. Précisons que l’authenticité de l’œuvre a été confirmée par la spécialiste de l’artiste, Marie-Anne Dupuy-Vachey. Un autre virtuose du trait sera représenté : Gian Domenico Tiepolo. Il signe ici La Fuite en Égypte, scène biblique à la plume et encre brune, lavis de bistre et de sépia … Cette Vierge s’enfuyant à pied avec son Enfant devrait emporter 8 000/12 000 €. Un pastel mettra un point final à notre florilège. Dû à Marie-Élisabeth Lemoine, l’une des trois célèbres sœurs du même nom et devenue Mme Gabiou, ce délicat Portrait d’enfant de sa main, sur papier bleu monté sur châssis, est estimé entre 4 000 et 6 000 €. S’il porte au dos une ancienne attribution à Adélaïde Labille-Guiard, le spécialiste Joseph Baillio vient de le réattribuer à la femme peintre de la fin du XVIIIe siècle, dont l’œuvre rare avait toute sa place dans cette collection aux choix si pertinents.

© Gazette Drouot, publié le 22 février 2024, par Philippe Dufour

Vente le 09 mars 2024 - 14:30 (CET) - 60, rue Verte - 76000 Rouen

Lire la suite

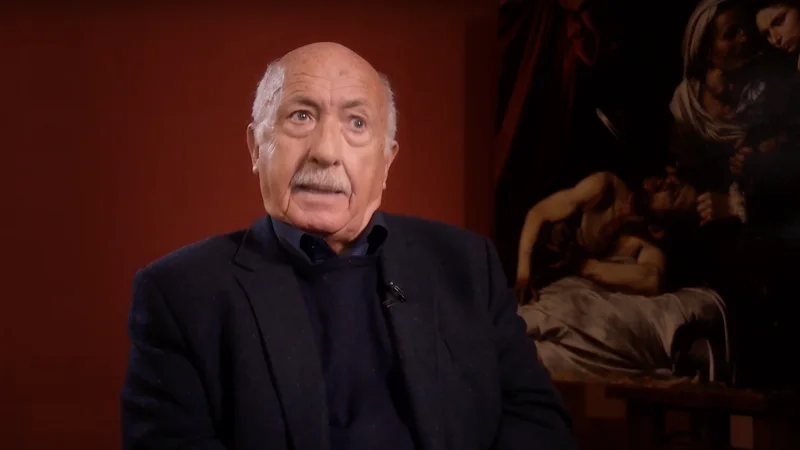

La méthode Turquin

Notre vocation est de révéler le sens et la valeur d’un tableau ancien.

En mobilisant son expérience et toutes les ressources nécessaires, notre équipe met tout en œuvre pour donner un auteur, une histoire et une estimation à vos tableaux. Nos experts - en contact permanent avec les plus grands chercheurs - déploient tous les moyens nécessaires pour expertiser votre tableau aux vues des connaissances actuelles. Grâce aux analyses, aux publications, aux découvertes régulières des historiens d’art, nous répondons à une obligation de moyens et une promesse de recherches.

L’expertise est un faisceau d’analyses historiques, stylistiques, techniques, et scientifiques. Il faut tout le savoir-faire d’une maison d’expertise comme la nôtre pour révéler la valeur de ces objets et défendre leur place dans l’Histoire de l’Art.

Lire la suiteÉTAPE 1

L'Arrivée du tableau

ÉTAPE 2

La recherche

ÉTAPE 3

Le Tri

ÉTAPE 4

L'Attribution

Étape 5

Les préparatifs de la vente

ÉTAPE 6

La Vente

Reportages & podcasts

Découvrez les œuvres en vidéo et podcasts. Commissaires priseurs et experts prennent la parole et vous racontent l’histoire des tableaux qui seront présentés dans les nouvelles ventes aux enchères

Jeudi 05 mai 2022

Hôtel des Ventes de Montecarlo, Montecarlo

Thomas GAINSBOROUGH

Paysage avec paysan, laitière et vaches devant une maison de campagne

Mercredi 29 juin 2022

COMMENT UN TABLEAU DE GRAND MAÎTRE PEUT-IL AVOIR DISPARU PENDANT DEUX SIÈCLES ?, FRANCE CULTURE

Affaire en cours par Marie Sorbier

Le "Philosophe lisant" de Jean-Honoré Fragonard. ©AFP - STEPHANE DE SAKUTIN